岳的毛太浓探索古代诗人笔下山水间的生态与文化

在中国文学史上,岳飞不仅是一位著名的爱国诗人,更以其对自然景观的描绘而闻名遐迩。他的作品中充满了对自然之美的赞叹和深刻理解,其中尤以“毛太浓”这一词汇最为人们所熟知。这一词汇不仅反映了岳飞对山林生态环境的细腻观察,也蕴含着他对于自然之美和生命力的一种独特感悟。

岳飞与大自然:生态意识与文化内涵

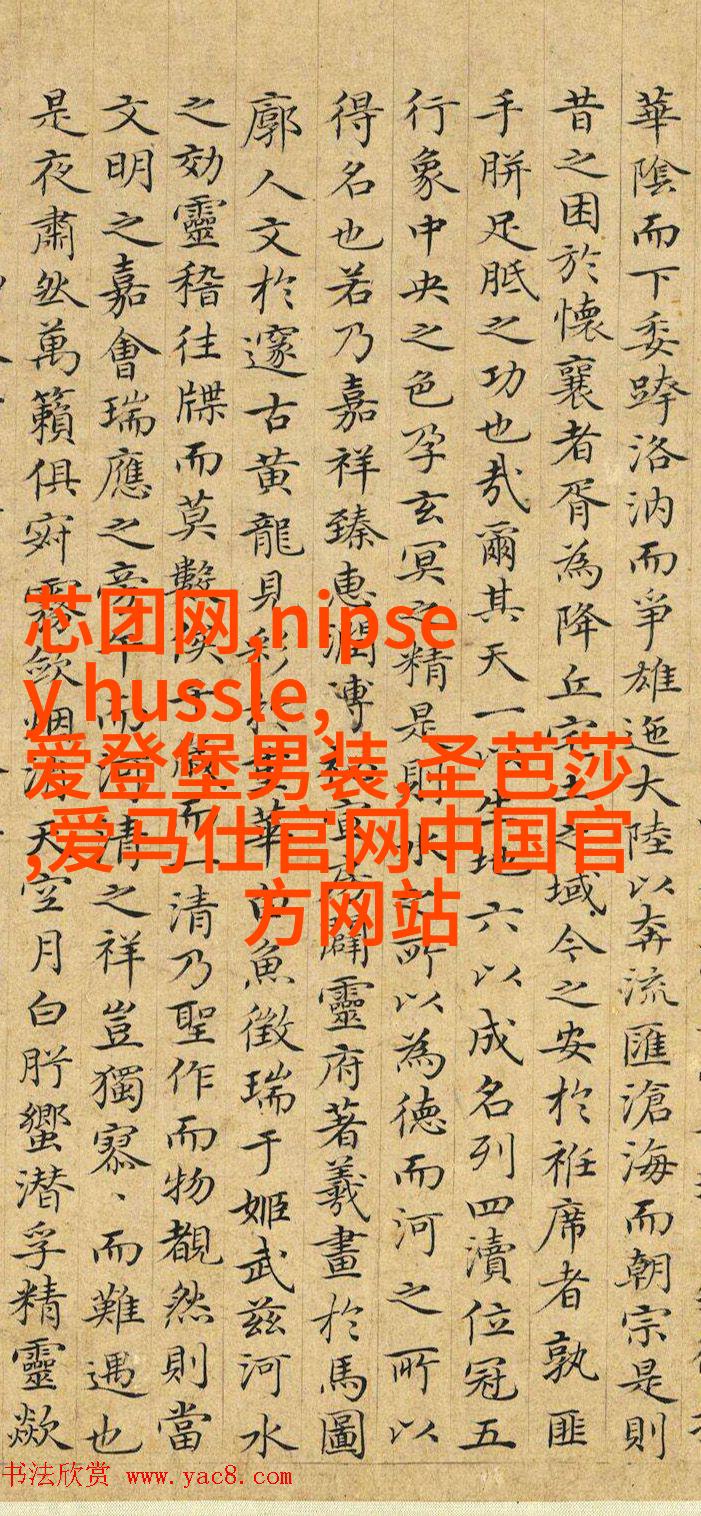

在《滕王阁序》中,岳飞以“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”的句子,为我们展现了一幅宁静而又充满生机的大自然图画。这些描述不仅展示了作者对大自然之美的一种欣赏,更隐喻出一种超越时空的情感联结,这正是“毛太浓”这一概念所体现出的文化内涵。

毛太浓背后的生态意象

“毛太浓”这个词语本身就像一个小宇宙,在其中蕴藏着大量的地理、生物信息。它既可以指某一地区或物体上的植物密集度,也可能暗示着一种生命力强盛、繁茂无比的情景。在岳飞的手中,这个词汇成为了他表达对天地万物变化的一个重要工具。

文化传承中的风土人情

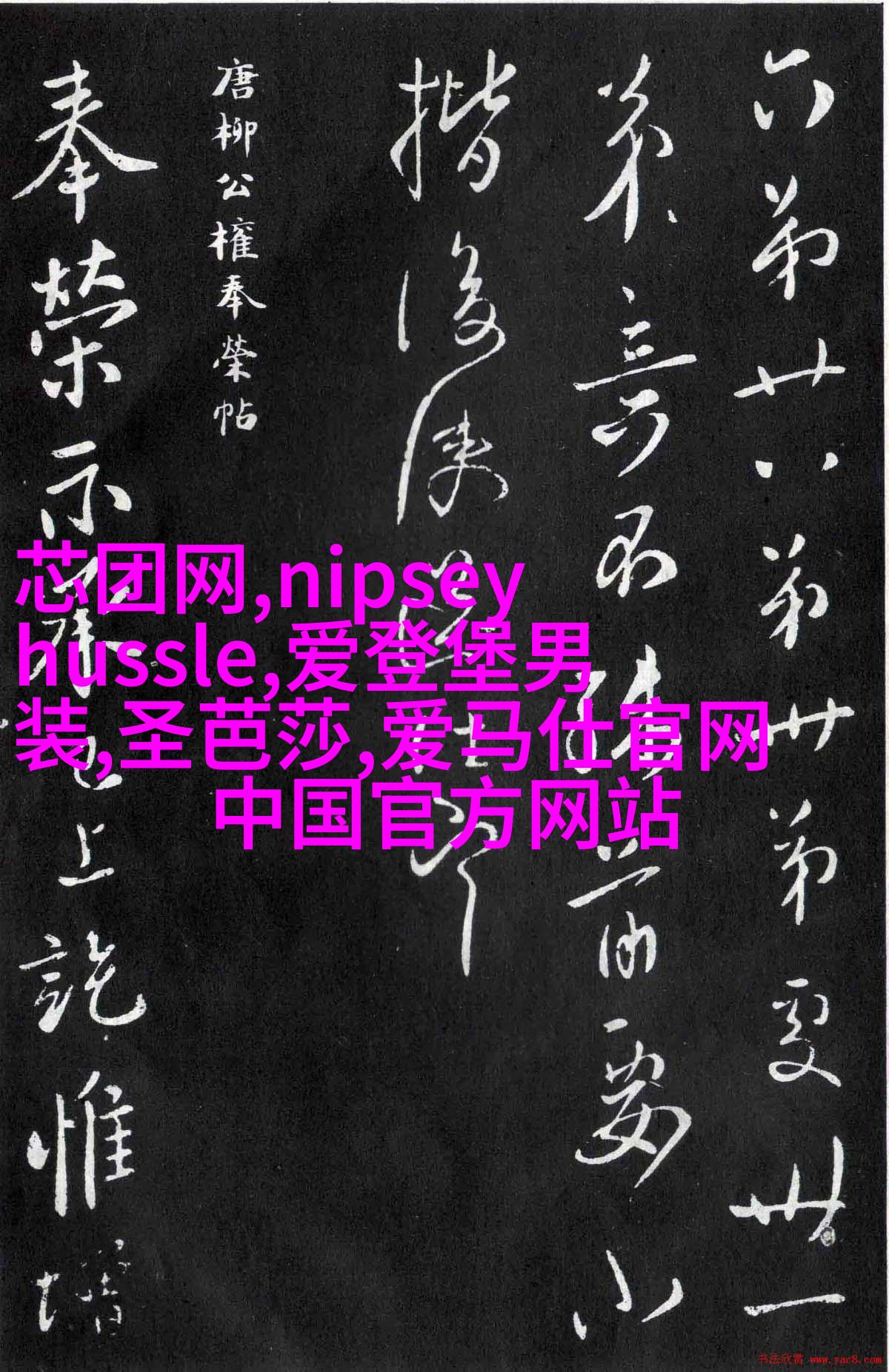

岳飞生活于南宋初年,那是一个政治动荡但文艺兴盛的时候。他通过自己的诗歌,将自己所见到的风土人情以及深厚的人文关怀转化成了具有时代特色的文化遗产。这也使得他的作品成为研究当时社会经济状况、民众生活方式等方面的一个重要资料来源。

生态保护意识在古典文学中的反映

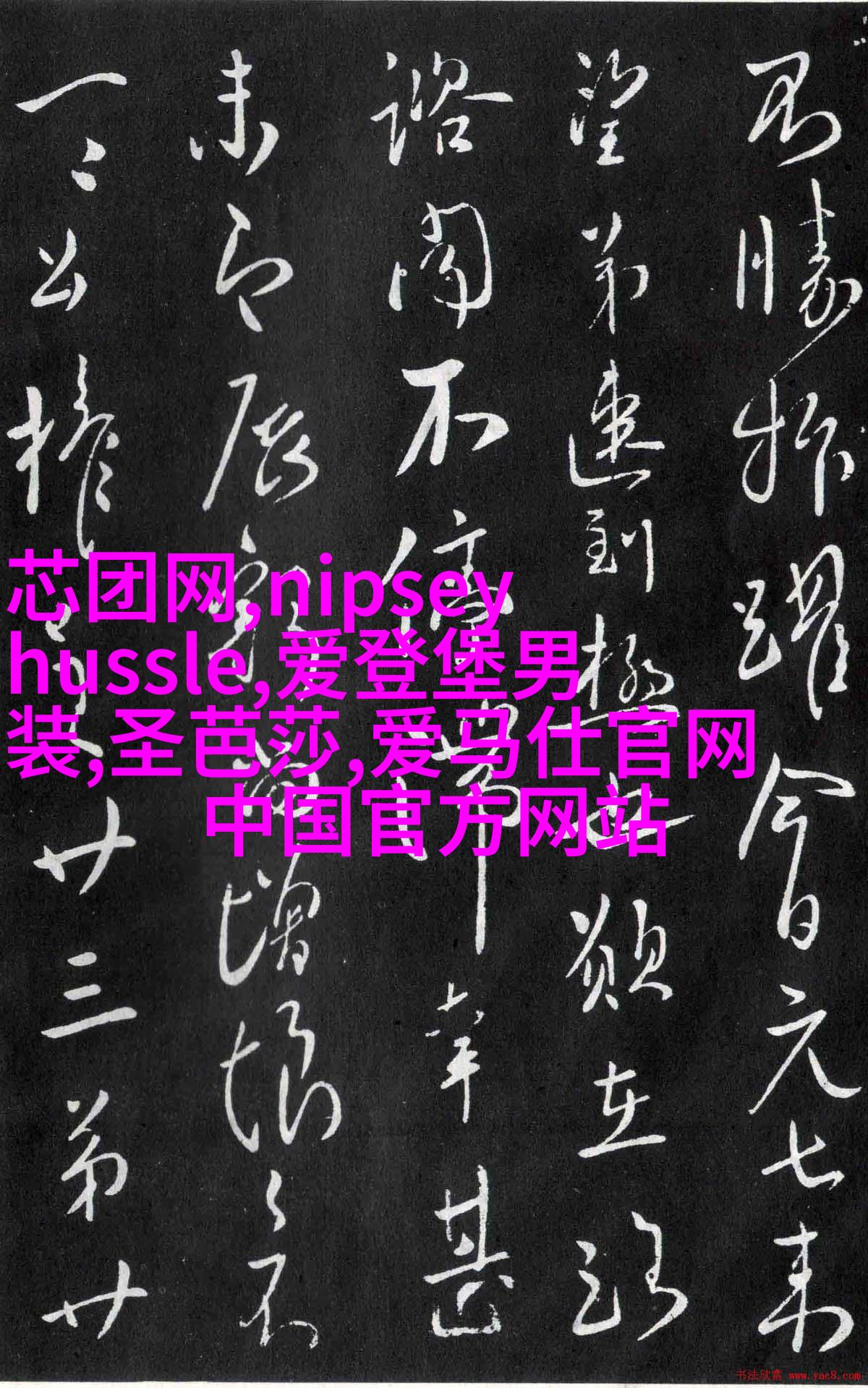

从历史角度看,古代诗人的作品往往包含了高度的人文关怀和环保意识。例如,《水调歌头·明月几时有》中的“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,现在底朝廷。”虽然表面上看似闲适自得,但却透露出一种对于环境变化及人类活动影响下的忧虑,并且这种忧虑并非只局限于个人,而是普遍存在于整个社会层面上。

当代意义下的"毛太浓"

在现代社会,我们常常提到可持续发展、绿色生活等概念,而这些都离不开我们过去对于大自然和生命力的深刻认识。在追求现代化进程中,我们需要不断回顾历史,以更好地理解如何平衡经济发展与环境保护,这也是岳飞及其类似思想家留给我们的宝贵财富之一。

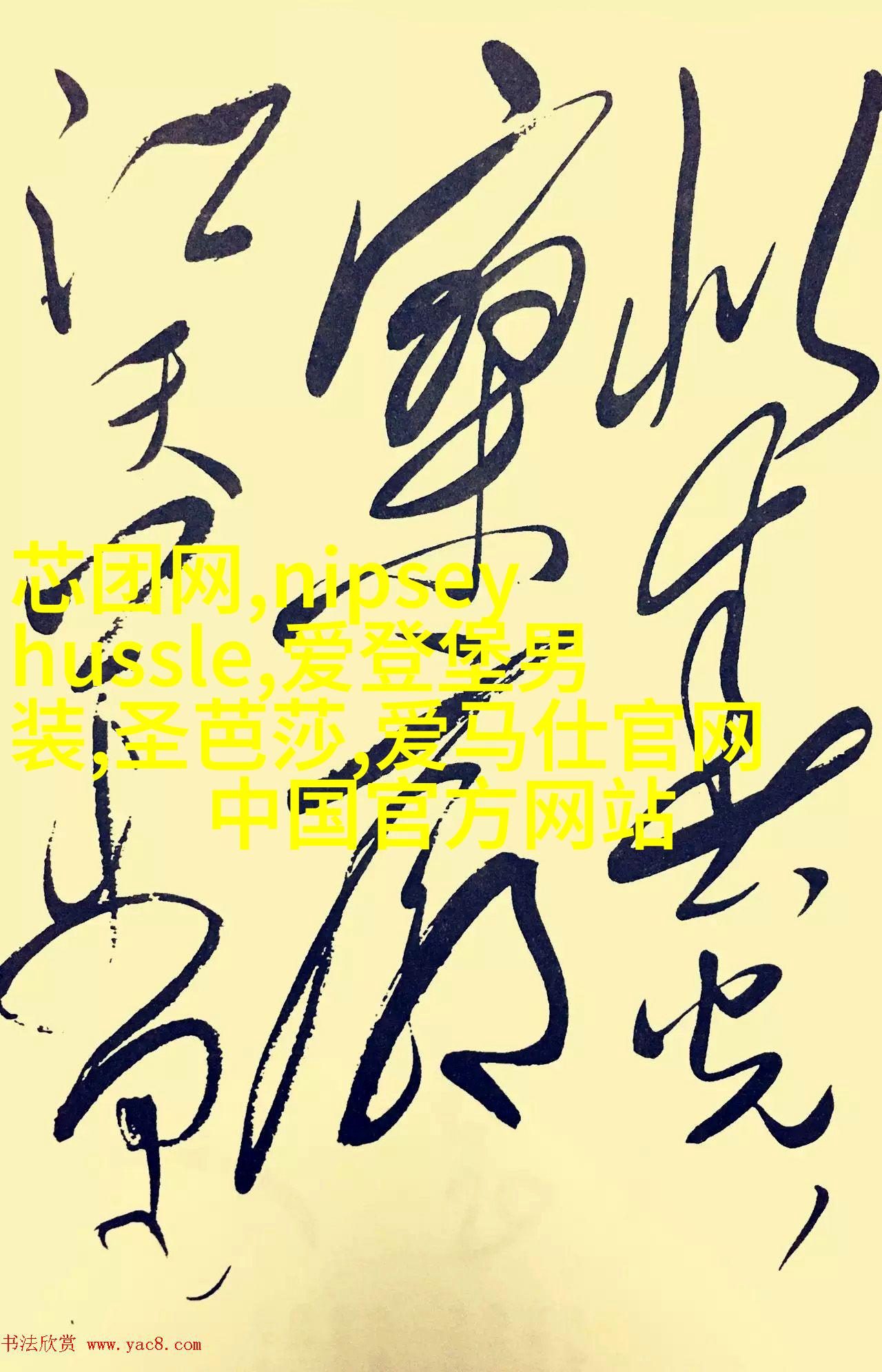

"毛太测"在艺术创作中的启发作用

除了文学领域,“毛太测”这一概念也激励着后世许多艺术家的创作,如油画家通过捕捉树木枝叶之间缝隙间穿梭的小光线;摄影师则用镜头记录那些被忽略但仍然蓬勃向前的植被世界。此外,“毛太测”的想法还推动了一些新媒体艺术家的实验,如使用电子技术将植物的声音呈现出来,让听者仿佛置身于一片森林之中。